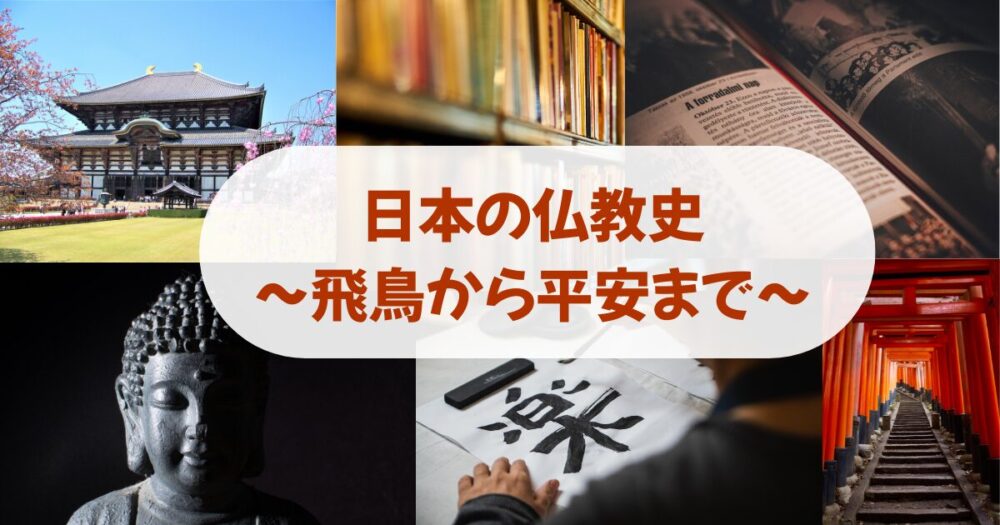

作成日:2025年5月15日

目次

導入

最初に仏教史に入る前に、軽く日本史全体の復習です!時代区分としては17個!全部言えますか…?

縄文 弥生 古墳 飛鳥 奈良 平安 鎌倉 南北朝 室町 戦国 安土桃山 江戸 明治 大正 昭和 平成 令和

運動会でおなじみの「天国と地獄」の替え歌で覚えたりした記憶です…!

ここからは黄色>ピンク>太字という順番で重要度を付けていきます。

飛鳥時代

歴史

最初に日本史における仏教史のスタートは伝来した飛鳥時代です。

538・552 仏教伝来

587 蘇我馬子が物部守屋を滅ぼす

592 蘇我馬子が崇峻天皇を滅ぼす

仏教は朝鮮半島の中で日本と仲が良い百済の聖明王より伝来します。伝来したのがいつなのかは定かではなく、2つの説があります。1つ目は「上宮聖徳法王帝説」や「元興寺縁起」という書物に書かれた538年説です。2つ目は「日本書紀」に書かれた欽明天皇のとき、552年説に伝来した説です。そのとき、蘇我稲目率いる崇仏派と物部尾興率いる排仏派に別れます。新しいものが入ってきたら賛成派と反対派に別れますよね…

約50年後、崇仏派と排仏派は次の世代に移ります。587年、用明天皇の時代に崇仏派の蘇我稲目の息子である大臣蘇我馬子が大連 物部守屋を滅ぼします。蘇我氏にとっては敵がいなくなったというわけです!

数年後には蘇我馬子が592年に崇峻天皇を滅ぼします。

文化史

飛鳥時代には名前がそのままである飛鳥文化が花開きました!飛鳥文化は朝鮮半島の高句麗や百済を通して中国南北朝時代の影響を受けた文化です!

お寺に関しては、仏教を信仰する豪族が氏寺を建立。蘇我氏の飛鳥寺(法興寺)や聖徳太子の法隆寺(斑鳩寺)・四天王寺など

様々なものが朝鮮半島から伝来しました。誰が何を伝えたかが大事です!百済の観勒が暦を、高句麗の曇徴が墨・絵具を伝える

仏像もたくさん作られました。鞍作鳥(止利仏師)の法隆寺金堂釈迦三尊像、中宮寺・広隆寺の半跏思惟(弥勒菩薩)像など 半跏思惟像は片足をもう一方の足に乗せているのが特徴!

中宮寺半跏思惟像 引用:中宮寺公式ホームページ

法隆寺にはカメムシの羽でできた工芸品である玉虫厨子もあるよ!

虫の羽とは思えないくらい綺麗なんですよこれ!

飛鳥時代後半、天武天皇・持統天皇の時代には白鳳文化、仏教国家の形成や官寺の建立する文化が開花!

官寺は薬師寺や大官大寺が建立されました。

彫刻は山田寺の興福寺仏頭が有名です。現在興福寺に安置されていることから、興福寺仏頭と言われています。また薬師寺金堂薬師三尊像もこの白鳳文化の中で代表的です!三尊像はいっぱいあるからビジュアルでしっかり覚えましょう!

薬師寺金堂薬師三尊像 引用:薬師寺公式ホームページ

絵画に関してインドのアジャンダー壁画の影響を受けた、法隆寺金堂壁画。高句麗の影響を受けた高松塚古墳壁画などがあります。海外から多大な影響を受けていますね!高松塚古墳壁画には玄武・青龍・白虎・朱雀の四神が描かれています

奈良時代

歴史

次に「仏教、日本を守る」というサブタイトルを持った奈良時代をご紹介します!

741 国分寺建立の詔

743 大仏建立の詔

752 大仏開眼供養

「仏教、日本を守る」というタイトルから思い付いた方もいるでしょうか、奈良時代は鎮護国家で日本を守ろう時代です!741年、奈良の大仏を建立したことで有名な聖武天皇の時代に国分寺建立の詔が出されます。内容は「全国各地に国分寺や国分尼寺を作ってね」というものです。国分寺は男性の僧侶、国分尼寺は女性の僧侶がいる寺院のことです!

2年後の743年には近江(現:滋賀県)の紫香楽宮にて聖武天皇が大仏建立の詔を出しました。これは「たくさん大仏作ってね」という内容のものです。大事なのは紫香楽宮で出されたということです。なぜなら、奈良時代には何度も遷都(都を移動)しているからです!

恭仁京→難波宮→紫香楽宮 この順番で遷都しています!頭文字を取って「くになし」で覚えましょう!

752年に大仏開眼供養が行われます。これは奈良の大仏として有名な東大寺盧舎那仏の開眼供養です!開眼供養とは仏像の目に筆で瞳を描いて、魂を入れ込むことで仏像に命を吹き込む儀式のことです!!

奈良時代は権力者が藤原氏とそうでない人の繰り返しなので面白いですよね!

文化史

仏教の中で南都六宗と総称される6つの宗派が出てきます!道昭が伝えた法相宗、華厳宗、律宗、三論宗、成実宗、俱舎宗。

代表的な僧侶に行基と玄昉がいます。行基は僧尼令で禁止されていた民間布教をしたことで弾圧されてしまったが、東大寺建立に貢献した僧です。玄昉は聖武天皇の信任により政界で活躍した僧です。正式な僧侶になるためには得度をして修行し、受戒する必要があったんです。受戒とは戒律を授かることです。戒律は僧が守らなければならない決まりのことです。正式な戒律を伝えたのが唐の高僧である鑑真です。東大寺に戒壇を設置し、唐招提寺つくった方ですね。盲目であったことが有名です!

光明皇后が仏教思想に基づいて孤児や病人を収容する悲田院や医療を施すための施薬院を設置。また神仏習合思想が起きた。神仏習合とは神道と仏教が融合した思想のことです。

建築においては寺院に瓦や礎石を使用することが流行します。礎石とは建物の基礎となる石のことです。東大寺法華堂、唐招提寺講堂、正倉院宝庫などがこの時代で有名な建物です

仏像に関しては、塑像と乾漆像の2種類があります。塑像は粘土を塗って固めた像、乾漆像は麻布に漆を塗り固めた像です。塑像は東大寺日光・月光菩薩像、東大寺法華堂執金剛神像などです。また乾漆像には東大寺法華堂不空羂索観音像、興福寺八部衆像ー阿修羅像、唐招提寺鑑真像などがあります。

東大寺法華堂執金堂像 引用:東大寺公式ホームページ

絵画には正倉院鳥毛立女屏風、薬師寺吉祥天像がこの時代に描かれました。この2つは混同しやすいので要注意!

平安時代

歴史

平安時代、仏教は歴史にあまり登場はしません。平安時代は前半に藤原氏が、後半には上皇が政治の中心になりました。摂関政治や院政といった言葉はこの時期ですね!

文化史

では、最後に平安時代の文化史をまとめていきます!平安時代と言えば日本らしい華やかな文化が花開いたイメージがあると思います。タイトルに「仏教、流行する」とありますが、どの宗派がどの層に流行したのでしょうか!

弘仁・貞観文化

平安時代初期、加持祈祷をして現世利益を祈る密教が唐より伝来し、貴族の間で流行します。加持祈祷とは病気や災難を祓うために行う祈りや儀式のことを示します。密教には2種類あり、比叡山延暦寺(滋賀)を拠点として大乗戒壇設立を目指したのです。弟子の円珍と円仁は唐に行って、密教化を進めました。このことより天台宗のことを台密と言います!

また真言宗は空海が高野山金剛峰寺を立てたことから始まります。嵯峨天皇から教王護国寺(東寺)をもらって、密教の道場としたことから東密と言われています。空海は文芸に文芸によって国を盛り上げようという考えの文章経国の考えが広がる中で、綜芸種智院を学びの場としてつくりました。字が美しかったと有名だった空海は唐風書道の三筆に数えられました。3人の唐風の字が美しい人のことを三筆をいいます。

| 天台宗 | 真言宗 | |

| 開祖 | 最澄 | 空海 |

| 総本山 | 比叡山延暦寺 | 高野山金剛峰寺 |

| 略称 | 台密 | 東寺 |

密教に関係して、密教芸術が発達しました。彫刻では一木造で観心寺如意輪観音像、薬師寺僧形八幡神像があります。一木造とは一本の木から彫刻をつくること技法です。

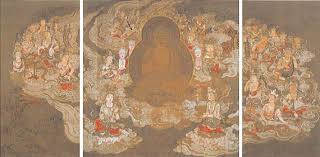

絵画では教王護国寺両界曼荼羅、園城寺不動明王像(黄不動)があります。曼荼羅とは密教で用いられる、宇宙や仏の世界を表現した絵のことです、見た目が特徴的ですよね!

教王護国寺両界曼荼羅 公式:東寺公式ホームページ

国風文化

時代が少し下りまして、国風文化の時代に先ほどまで話していた密教は貴族層に広がり、神は仏の姿をしているという考えが広がりました。これを本地垂迹説と言います!怨霊や疫神をまつることで災厄から逃れようとする祭礼、御霊会が盛んに行われていたそうです。

市民には末法思想というお釈迦様が亡くなって、仏教が衰退してしまうのではないかという思想が流行り、結果的に浄土教が広がりました。浄土教は阿弥陀仏を信仰して来世での極楽浄土を願うものです。比叡山で修業した空也が京都で念仏を説き、市聖と呼ばれていました。念仏を説くということで、口から阿弥陀如来が出ている像が有名ですよね!源信は「往生要集」を、慶滋保胤は「日本往生極楽記」しるしました。

この時より絵画や彫刻だけでなく、建築にも仏教の影響を及ぼします。藤原頼道の平等院鳳凰堂、藤原道長の法成寺は阿弥陀堂建築と言われる建築様式で立てられました。

平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像は仏師の定朝の代表作であり、寄木造という技法でつくられています。寄木造は末法思想が流行したために、たくさんの仏像をつくらないければならなくなりました。その時にパーツを組み合わせて仏像をつくる方法が寄木造です。

絵画では阿弥陀仏の来臨場面を描いた高野山聖衆来迎図が描かれました。

高野山聖衆来迎図 引用:高野山霊宝館

まとめ

いかがだったですか?

とってもボリューミーでしたね!歴史を振り返る、または新たな知識を入れる機会になってくれたら嬉しいです。今回登場した美術品や構造物をぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか!

今回の知識が役立つことをお祈りしています!

10円玉の平等院鳳凰堂、家にある仏壇、念仏の種類、仏教から派生した言葉の数々。全部身近ではあるけどそれらの歴史って日常生活では忘れがちですよね。

歴史を思い出すためにも、受験で頑張って覚えようとしている受験生のためにも、今回は仏教伝来の飛鳥時代から江戸時代手前の安土桃山時代までの仏教史をまとめていきます!