記事作成:2025年1月31日(金)

本記事では、大覚寺様にYouTubeのご取材をさせていただいた内容を記事にしたものとなっております。大覚寺様がどんなお寺かという情報が詰まっておりますのでぜひご覧くださいませ。

なお、動画にて閲覧される方はこちらからご覧くださいませ。

目次

大覚寺とは

約 1200 年前の平安時代、嵯峨天皇が檀林皇后とのご成婚の新室として離宮嵯峨院を建てら れました。

嵯峨院が大覚寺となったのは、皇孫である恒寂入道親王を開山として開創した 貞観 18 年(876)です。

明治時代初頭まで、代々天皇もしくは皇統の方が門跡(住職)を務めた格式高い門跡寺院です。

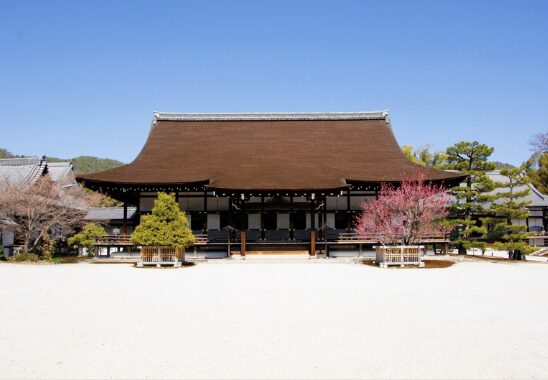

宸殿

江戸時代初期に天皇家より下賜された寝殿造りの建物で、重要文化財に指定されています。

後水尾天皇と結婚した徳川 2 代将軍秀忠の娘、東福門院和子が、女御御殿として使用していました。

正面には御所の名残りとして右近の橘、左近の「梅」を配しています。

蔀戸の蝉の飾りは、蝉が「死ぬまで殺生しない生き物」だということになぞらえて、国が清らかであることを願って作られたと言われています。

蝉って、言われてみますとたしかにそうですね。

正面の部屋の牡丹の襖絵は狩野山楽による筆で、天井様式には最も格式の高い折上小組格天井が用いられています。隣の柳松の間は格天井、北側の鶴の間は棹天井と、だんだん格が下がります。

村雨の廊下・勅使門

宸殿と心経前殿を結ぶ回廊は、縦の柱を雨、直角に折れ曲がっている回廊を稲光にたとえ て、強い通り雨=「村雨の廊下」と呼ばれています。

高貴な人が通られる際の防犯の意味 で、天井は刀や槍を振り上げられないように低く造られ、床は鴬張りとなっています。

天井が低い気がしていましたが、、防犯の意味もあったとは知りませんでした。

勅使門は、天皇家からの勅使のご来山や門跡猊下出仕の晴れの法会など特別な時のみ開かれます。

心経前殿

大正天皇ご即位に際し建てられた饗宴殿を後に大覚寺に賜りました。

心経殿の前殿にあたるため「心経前殿」と呼ばれ、内陣正面中央には仏像がなく、後ろの心経殿を拝むために 窓ガラスがはめられています。

まさに、奥(心経殿)を見るための建物です。

また、大覚寺の歴史の中で特に重要な嵯峨天皇、弘法大師、 後宇多法皇、恒寂入道親王の尊像をお祀りしているため「御影堂」とも呼ばれています。

心経殿

心経殿は大正 14 年に法隆寺の夢殿を模して建てられました。

嵯峨天皇をはじめ、(後の時 代の)後光厳・後花園・後奈良・正親町・光格の六柱の天皇陛下直筆の般若心経が勅封と して奉安されています。

嵯峨天皇は弘仁 9 年(818)の春、大飢饉による疫病が広まり多くの人々が大変な苦しみを受 けたとき、真言宗の宗祖「弘法大師」の勧めにより、御自ら紺紙に金泥で一字三礼の誠を 尽くして、般若心経一巻を浄写し奉られました。

霊験あらたかなお写経のおかげで、人々 に平安がおとずれたと伝わっています。

弘仁9年が戊戌の年であったことから、同じく戊戌の年(60 年に一度)にのみ開封して天下泰平を祈る慣例となり、開封には天皇自らか名代 たる勅使の手に拠ってしか開封してはならない勅封という特別な封印がなされました。

天皇様直筆のものが収められています。

安井堂

京都東山にあった安井門跡蓮華光院の御影堂で、明治の廃仏毀釈の際に移築されました。

堂内部の天井には密経法具や花鳥などが描かれ、その奥の天井には壮麗な雲龍が描かれています。

奥の龍の絵!お忘れ無くご覧ください!!

中央には「輦(れん)」という特別な座におすわりの後水尾天皇の等身大の御影を祀りしています。

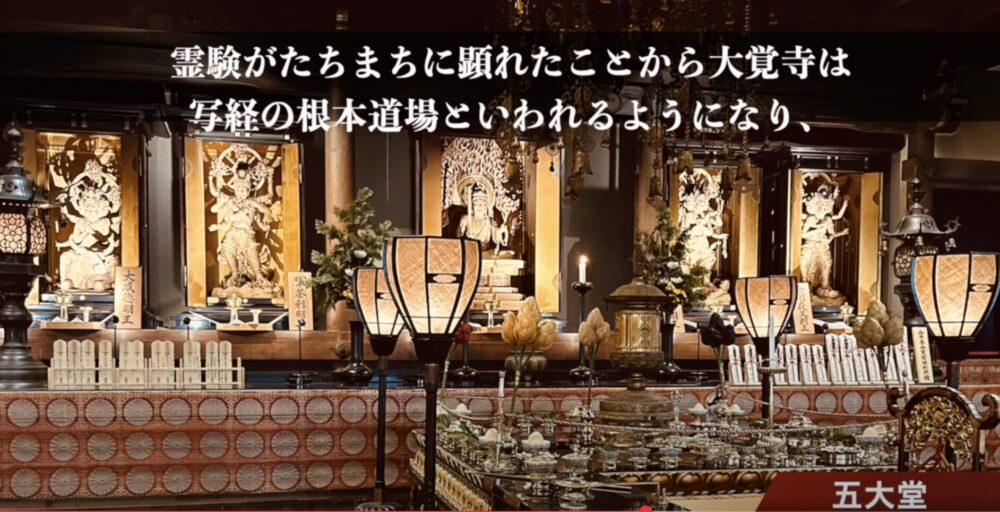

五大堂

現在の大覚寺の本堂にあたり、江戸時代中期に建てられました。

本尊である不動明王を中心とする五大明王を祀りしています。

嵯峨天皇が写経なされた頃、弘法大師が嵯峨御所の五大明王に天下泰平を祈祷されたところ、霊験がたちまちに顕れました。

このことから大覚寺は心経写経の根本道場といわれるようになり、御本尊は五大明王となりました。

霊宝館にはあと2組の五大明王をお祀りしており、春・秋の名宝展で拝んでいただけます。

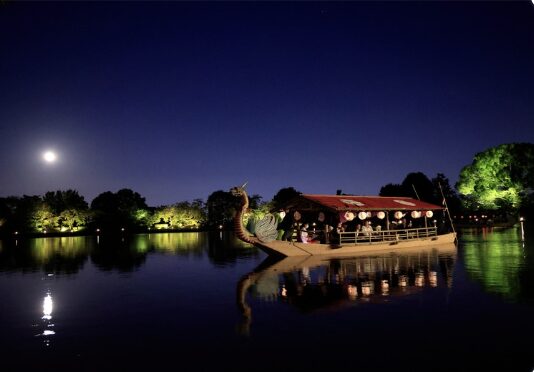

大沢池

周囲約 1kmの日本最古の人工の庭池で、嵯峨天皇が唐(中国)の洞庭湖を模して造らせたといわれています。当時池の周りに自生していた野菊を手折り、殿上の器に生けられました。

その姿が「天、地、人」三才の美しさを備えていたことに感動され、

「後世花を生けるものは宜しく之を以って範とすべし」

とおっしゃいました。

これがいけばな嵯峨御流の始まりであり、大覚寺は嵯峨御流の総司所となっています。

また、日本三大名月鑑賞地とされ、月見の名所としても親しまれています。毎年 中秋の名 月前後の3日間を「観月の夕べ」として龍頭鷁首舟を浮かべて源氏絵巻のようなお月見の 催しを行っています。

寝殿

さいごに、正寝殿は通常非公開とされておりますが、こちらは 12 の部屋をもつ書院造りの 建物で、重要文化財に指定されています。

上段の間は後宇多法皇が院政を執った部屋で、 執務の際は御冠を傍らに置いたことから、「御冠の間」と呼ばれています。

またここで南北朝媾和会議が行われたといわれています。ちなみに北朝は持明院統、南朝をここ大覚寺統と呼び、後醍醐天皇のご尊父、後宇多法皇から両朝講和まで南朝方の本拠地でありました。

アクセス

個人的には、バスまたは車がおすすめです!

最新のアクセス情報はこちらから

電話番号: 075-871-0071

住所:〒616-8411 京都府京都市右京区嵯峨大沢町4

まとめ

歴史・仏像・行事、とてもたくさんの見所のあるお寺様です!ぜひご参拝くださいませ。

また、動画ではより詳細な映像をご覧いただけますので、ぜひまた動画もご覧くださいませ。

関連記事

とても天皇家とのご縁の深いお寺様です!