寺院消滅時代において誰がお寺の存続の可能性を担うのか?

前回、日本は今【寺院消滅時代にある】というお話をさせていただきました。

その原因は人口減少に伴なうお坊さん不足や檀家さん不足が挙げられます。

そんな状況の中、誰がお寺の存続を担うのでしょうか?

近藤さんが住職を務める妙性寺がある山梨県に焦点をあてて考えてみましょう。

山梨県はお寺が1500ヶ寺あります。対して人口は79万人です。単純に割って考えると、山梨県では一つのお寺で526人の檀家さんを受け持つことになります。

しかし今の時代、一つのお寺に一人の住職がいるわけではありません。お寺を畳むお坊さんが出てきた場合、一人のお坊さんが二つ以上のお寺を受け持つことになります。山梨県の場合一人のお坊さんが1000人以上の檀家さんを抱えるわけです。

世代によっては僧侶の収入は上がることになりますが、受け持ったお寺の建物の維持はどうしたらいいのでしょうか。

そのままにしておくわけにはいきませんよね。

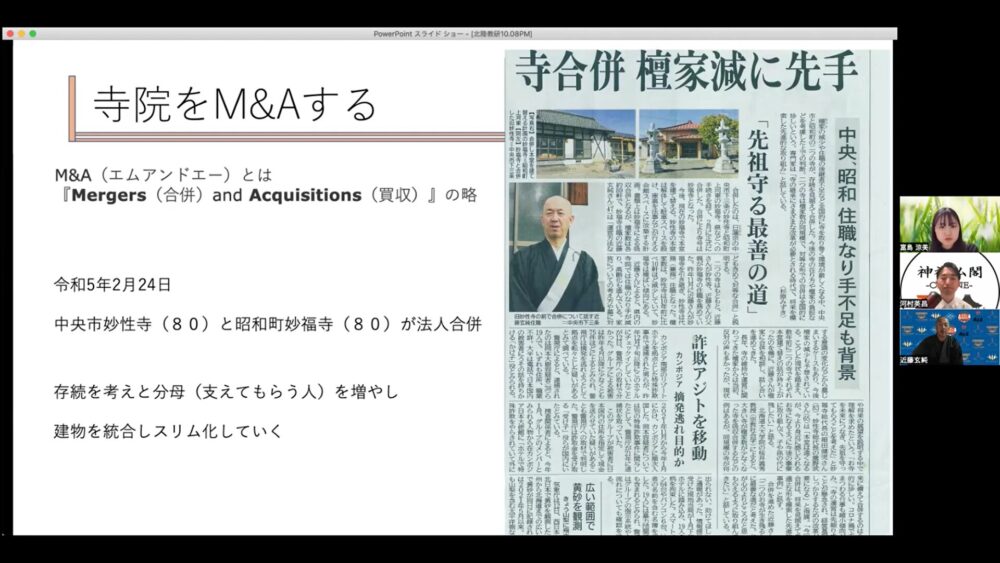

そんな状況に立った近藤さんはお寺のM&Aに踏み切ります。

寺院をM&Aする

近藤さんは令和5年2月24日に、山梨県中央市に位置する妙性寺と昭和町に位置する妙法寺の二つのお寺を法人合併しました。

二つのお寺の住職である近藤さんは、住職一人に対し、二つの建物(お寺)は必要ないと考え、建物を一つにまとめるために行ったようです。

妙性寺と妙福寺は共に檀家さんが80軒のお寺です。80軒で一つのお寺の維持をするより、二つの建物を統合し、160軒で維持をしていく方が檀家さんへの負担も軽減され、不要な建物も減らせることになります。

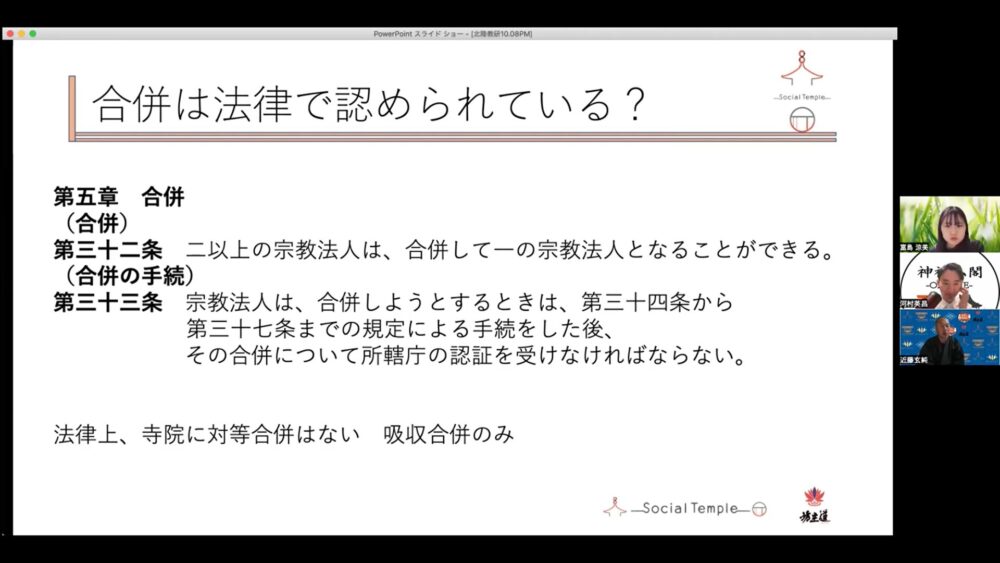

でも、お寺は宗教法人なので、合併ってできるのかな・・?

実は法律上は可能です!宗教法人法の第三十二条には「ニ以上の宗教法人は合併して一の宗教法人になることができる」と記載されています。

ですがそれは吸収合併のみであり、企業のような対等合併はできません。

※吸収合併は、片方の法人のみ名前が残るということです。

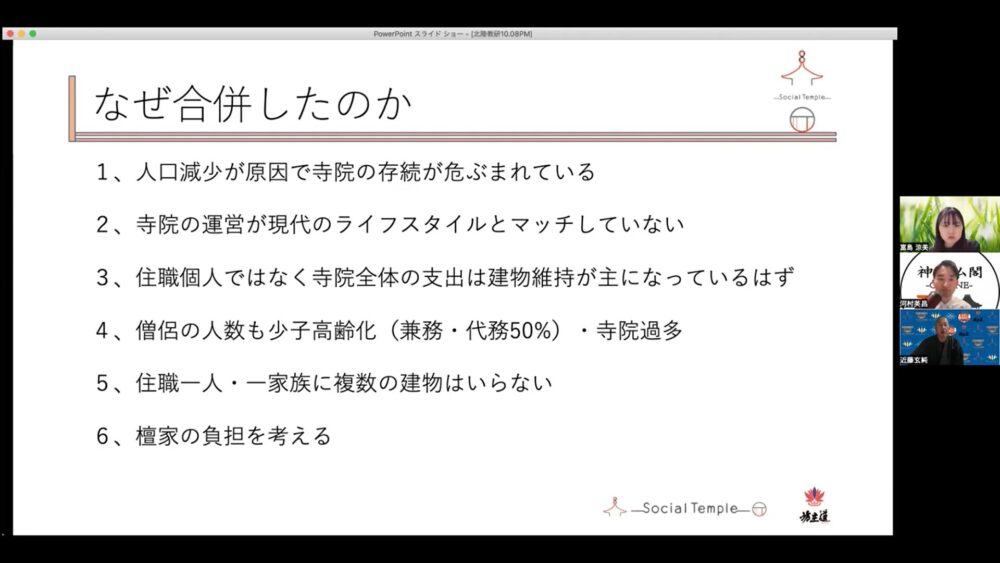

なぜ合併したのか

なぜお寺を合併したのでしょうか。その理由は下の画像にまとめている通りです。

人口減少や檀家さんの負担については前述したとおりです。

それに加えて、「現代のライフスタイルが寺院の運営とマッチしていないこと」が挙げられます。

お寺が受け持つ仕事の中に、檀家さんのお墓の維持が含まれます。お墓は皆さんご存じのとおり家単位で管理されます。

しかし、現代社会では家より個人が尊重される時代です。個人を尊重した結果、家を継ぐ選択をする家庭が減ってきています。そうなると、家単位で扱われるお墓は継承されず、畳む選択を取る家も多いです。

そうした現状の中で、お寺の運営というのは非常に厳しくなってきています。

また、寺院の支出の中で一番大きい出費は建物の維持になります。そのうえ少子高齢化により僧侶の人数も減り、今では兼務・代務を行っているお坊さんは地方の寺院で半分程になってきています。空いている寺院も多くあり、お寺の数が僧侶の人数に見合っていない状態が近年続いています。そんな状態で、出費の大きい建物の維持を行うのには限界があります。

これらのことを踏まえて、近藤さんはお寺の合併は必要だと感じたそうです。

合併の経緯

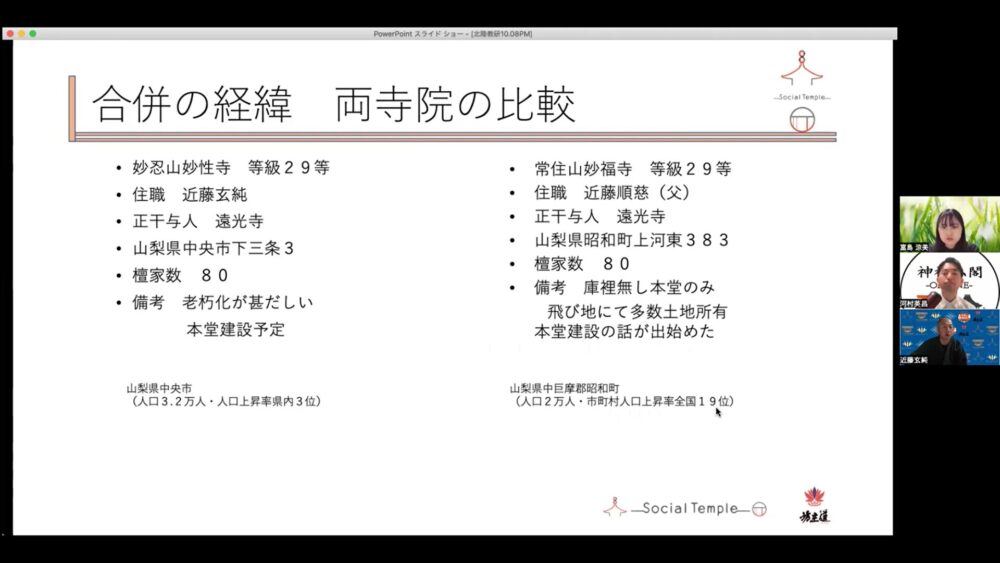

今回近藤さんが合併したお寺の詳細は以下の通りです。

この二つのお寺は、市町村は違いますが実際の距離は2キロほどしか離れていません。

山梨県中央市の妙性寺は今回お話をして頂いている近藤玄純さんが住職を務めるお寺です。もう一つの昭和町の妙福寺は近藤さんの父親である近藤順慈さんが住職を務めていました。

日蓮宗で定められているお寺の等級も同じ29等と一緒です。

またどちらも本堂建設の話が出てきている状態であり、ここで近藤さんがお父さんに合併の話を持ち掛けました。

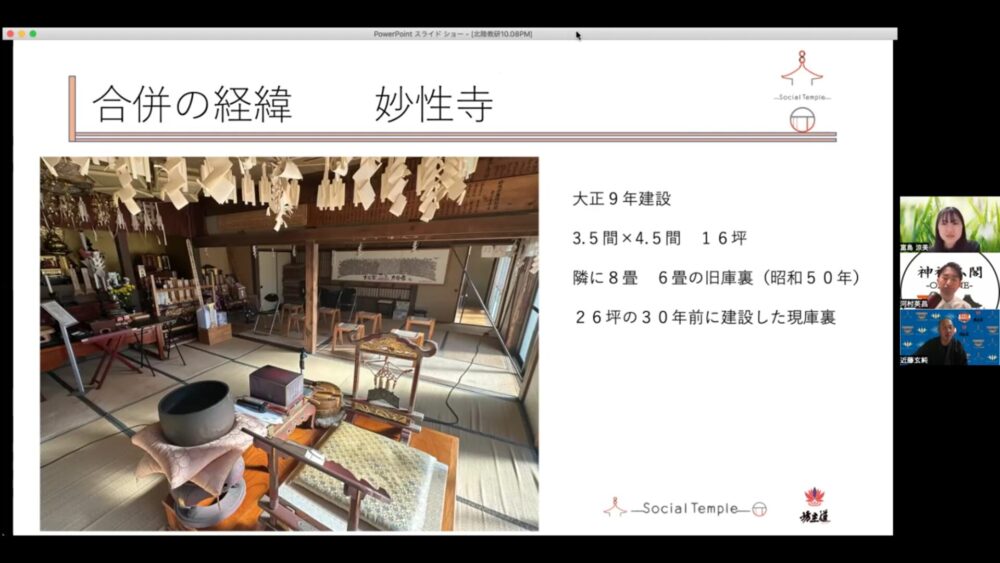

妙性寺の状況

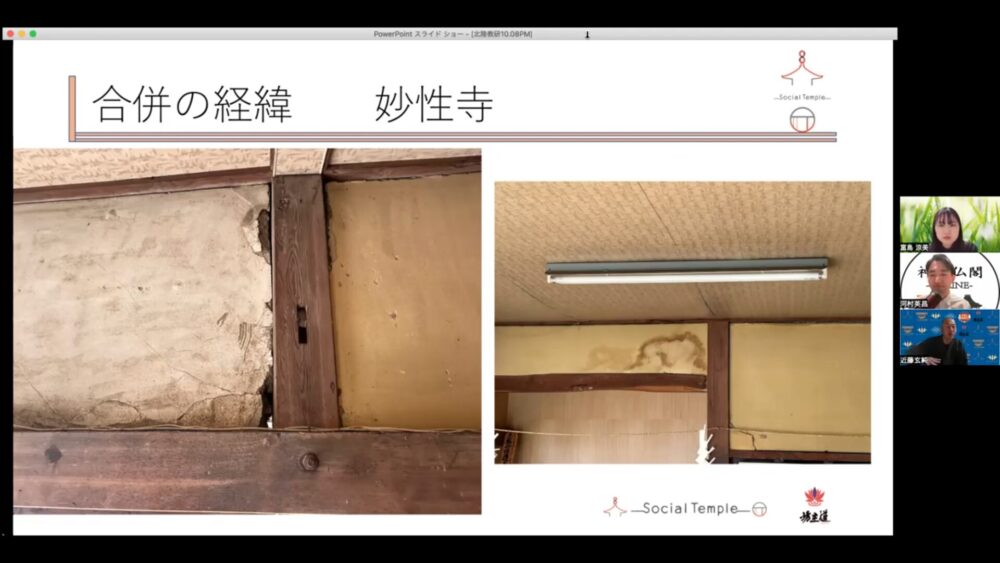

この時の妙性寺は老朽化が進んでおり、建物の限界を迎えている状況であったようです。

壁は崩れかけ、向こう側が覗けてしまっていたり、床は沈み、トランポリンのように歩くとぐにゃぐにゃしたりしていたようです。

近藤さんはこの老朽化が進む建物をその都度なおしながらお寺の経営をしていたようです。

妙福寺の状況

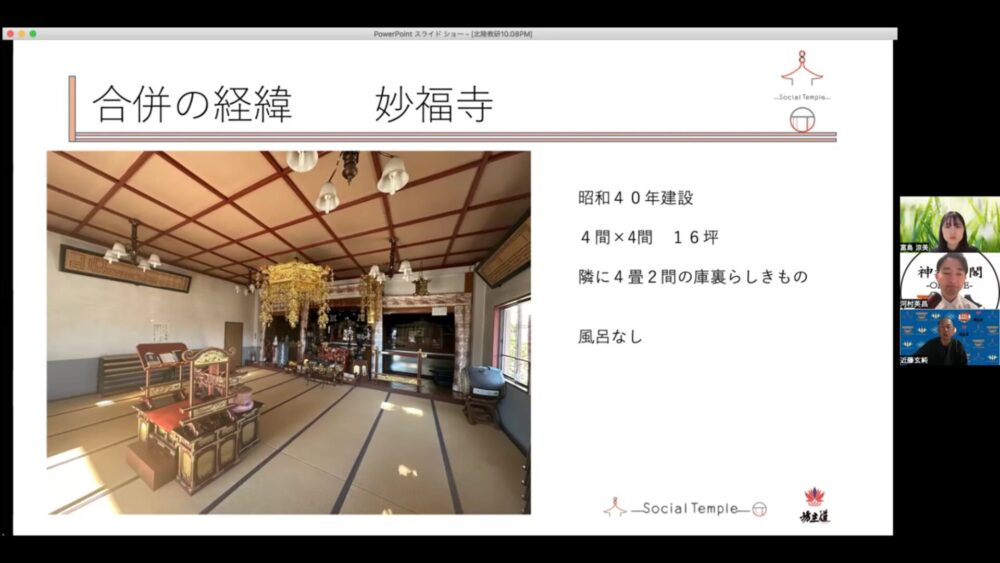

一方、お父さんのお寺である妙福寺は妙性寺とはまた違った状況にありました。

妙福寺は現在までの約60年の間、無住状態であり、住職よりも自治会の方の意見が通りやすい状況にありました。

また、周辺は工業団地や商業施設が多数あり、団魂の世代が周辺の新規分譲地に移住してきています。こうした状況からも山梨県唯一の人口増加地域に位置しています。

建物自体は本堂のみの小さなお寺ですが、所有している土地も広く、人口が増加傾向に位置するお寺ということもあり、将来的にも可能性を持っているお寺であると近藤さんは仰っています。

まとめ

今回は「お寺とはどのようなものであるのか」と「妙法寺の現状」「妙福寺の現状」をそれぞれまとめてみました!

広くも浅くもお寺の現状を踏まえて、近藤さんが合併に踏み切った経緯が分かっていただけたら嬉しいです!

次回は実際にお寺の合併を行おうとした近藤さんにどのような壁が立ちはだかったのかについてまとめていこうと思います!

以前の記事▷

インターン生のスズです!

前回はお寺をM&Aする前に、「お寺とはどのようなものなのか」「お寺の現状」についてまとめました!今回はついにM&Aの中身についてまとめていこうと思います!