記事作成:2025年1月1日

| ①御創建 |

| ②厄除けについて |

| ③神社の他のおすすめポイント(ご利益など!) |

| ④神社のアクセス |

| ⑤神社の公式HP |

の順でご紹介します!

そもそも厄年とは何か?はこちらの動画でもまとめています!

関連記事

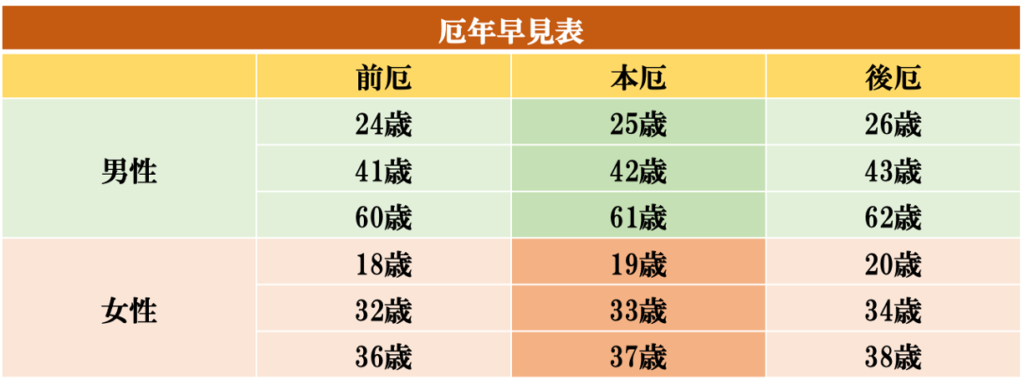

前段として:厄年一覧表

厄年には、前厄と本厄と後厄の3回がセットでございます。対象となる年齢は変わりませんので、ご自身の数え年が対象の年齢になっているかどうかでご確認ください。

前段として:数え年の数え方

数え年の計算方法は、生まれた時を1歳として、1月1日を迎えるたびに1歳を足していきます。ですので、例えば、2021年12月1日生まれの赤ちゃんは2021年12月31日まで1歳、2022年1月1日が来たら2歳と数えます。通常使う、満年齢の場合では2022年1月1日の時に0歳であっても、数え年なら2歳になります。

1:石清水八幡宮(八幡市)

ご創建

かつては男山八幡宮ともいわれてましたが、奈良の大安寺の行教和尚が859年に宇佐神宮のお告げを受けて勧請した神社さんです。厄除けについて

平安時代、王城(御所)を守る役割のあった神社様で、裏鬼門にあたる南西の方角を守護して災いを封じてきました!まさに厄払いですね。

弓矢の神・戦勝の神としても知られる八幡神ですが、厄除けのご祈祷にあわせて、八幡大神様の霊力の象徴である「八幡御神矢」を受けることができます。この弓矢にまさに厄除けのご利益があられるとのことです。

神社の他のおすすめポイント(ご利益など!)

・竹(エジソン)

エジソンの電球に、実は日本の竹が使われたことはご存知でしょうか?ある時エジソンは日本の竹をお土産にもらいましたが、竹の繊維が長持ちするフィラメントを作るのにもってこいであることに気がつき、長持ちする電球が完成しました。この経緯から、エジソン記念碑があります。

・走井餅

美味しいです。刀の荒身を模した独特の形は、刀鍛冶・三條小鍛冶宗近(平安時代)が走井で名剣を鍛えたという故事にちなみ、剣難を逃れ、開運出世の縁起を担いだものと伝えられているそうです。

神社のアクセス

・京阪電車「石清水八幡宮駅」下車後、

1:登山する(約40-60分)

2:参道ケーブル「八幡宮口駅」~「八幡宮山上駅」下車徒歩5分

公式HP

2:吉田神社(京都市左京区)

ご創建

859年に藤原山蔭が平安京における藤原氏の氏神としてお社を創建した。

厄除けについて

王城(御所)の守護神として都の鬼門(東北)に位置する吉田山のふもとに建てられました。石清水さんと同じく、王城鎮護の神社さんです。また、節分厄除け詣り発祥の社としても有名で、「鬼やらい」と呼ばれる行事がある。

神社の他のおすすめポイント(ご利益など!)

お菓子の神様や、料理の神様を祀った社もあられます!

神社のアクセス

・京阪電車「出町柳」駅より徒歩約20分

・京都市バス「京大正門前」停留所より徒歩約5分

公式HP

3:上賀茂神社(京都市北区)

ご創建

677年に現在地に社殿を建立したとのことですが、加茂氏の歴史は古くとても前から存在していたと思われます。

厄除けについて

こちらも王城鎮護の神社ですが、平安京以前の京の都として歴史でも出てきます、長岡京の北東(鬼門方位)に位置しており、鬼門の方角から来る厄災から都を守る役割を担っていたと言われています。また、御所になってからも変わらず王城鎮護の神社として機能なさっておられました。厄除の神札があられます。

神社の他のおすすめポイント(ご利益など!)

・やきもち

上賀茂神社さんといえばなんといってもやきもちです。神職さんから頂戴したのを皮切りにとてもハマってしまっています。

・書道パフォーマンス

上賀茂神社さんではたくさんの新しい取り組みをなさっていますが、書道パフォーマンスもその一つです。先日ご取材をさせていただいた動画は下のものになります。

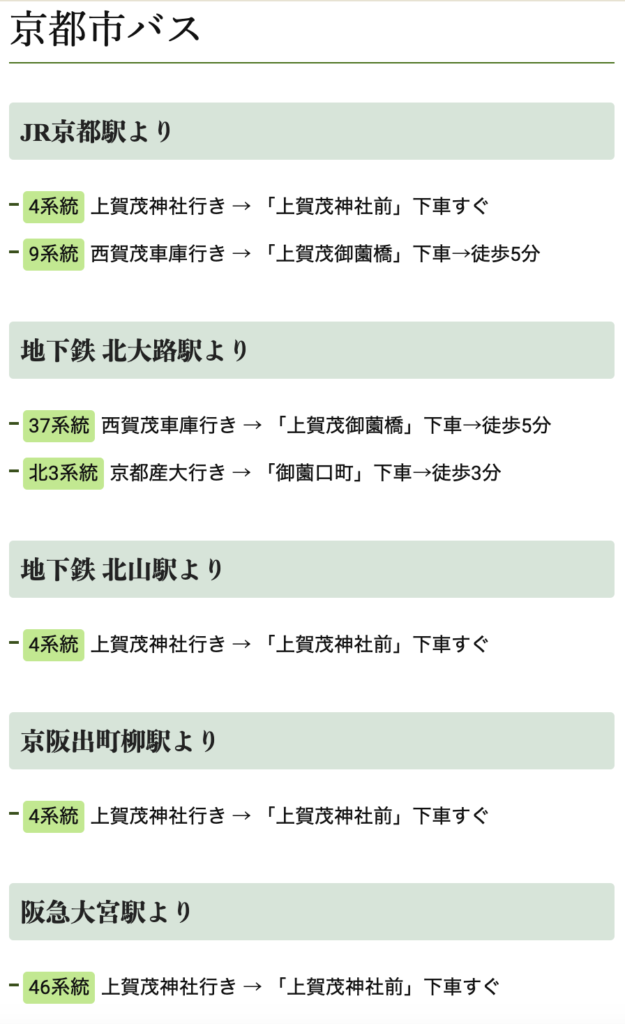

アクセス

京都市バスの乗り換えについてHPがとてもわかりやすかったので引用させていただきます。ただ、私のおすすめは車でのご参拝になります。

公式HP

4:城南宮(京都市伏見区)

ご創建

794年の平安京遷都に際し、都の安泰と国の守護を願う中で、国常立尊(くにのとこたちのみこと)を八千矛神(やちほこのかみ)と息長帯日売尊(おきながたらしひめのみこと)を合せ祀され、城南大神と崇めたことが城南宮のご創建と伝わっているそうです。

厄除けについて

歴史にもございます通り、また、別名として方除の大社と言われる通りでこちらの神社様も王城鎮護の神社様ですので、厄除けのご利益は抜群です!

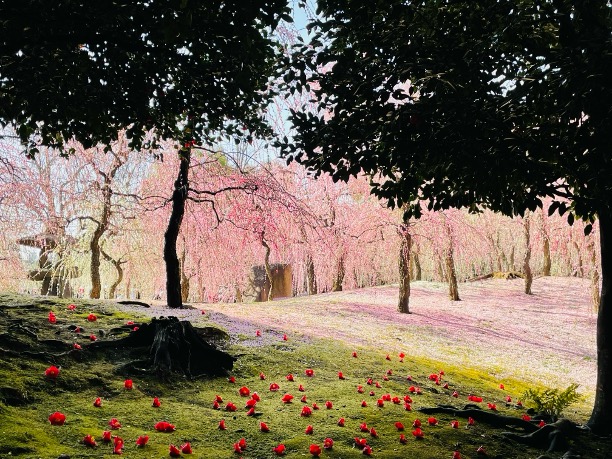

神社の他のおすすめポイント(ご利益など!)

城南宮さんといえば、なんといっても梅と椿の織りなす見事なお庭の絶景です。先日の絶景を収めた動画は下になります。

アクセス

近鉄・地下鉄「竹田駅」

(駅の中で近鉄と地下鉄が接続しています)

から徒歩15分になります!

個人的には車でのご参拝がおすすめです。

車のご祈祷も有名ですよ!

公式HP

そもそも「厄(やく)」とは?

厄年の年齢は、ちょうど肉体的な変調をきたしやすく、家庭的にも対社会的にも転機を迎えやすい時期で、古来、災難が多く慎むべき年とされているそうです。無理せず、焦らず、ただ転機はチャンスでもありますので、チャレンジの心は持ちながら進むのがよいのかなと感じた次第です。ぜひ、上の神社さんでばっちり厄払いをして、迷いなくチャレンジなさっていただきたく存じます。この記事がちょっとでもお役に立てたなら幸いです!

京都の蛇にかかわるお寺

その他も複数のまとめ記事を載せております!こちらから覗いてみてくださいませ!

関東はこちら

どうも!えいしょうです。厄年は、だれでも来るものです・・。私も25歳の時はどこに行こうか迷ったものです。今回は、京都の厄除け神社3選をお伝えしていきます!初詣(はつもうで)と同時の厄払いもおすすめですが、初詣以外の時期でも厄払いは可能です。思い立ったが吉日!