ただしこれは近藤さんの事例、必ずすべてのお寺に当てはまる話ではないことを頭において読んでいただければ嬉しいです。

2話目はこちら▷

『M&A』とは

まずはじめに『M&A』とは何か?と思う方も多いと思います。実際私も近藤さんにお話をお聞きするまでは、あまりピンときてはいませんでした。

『M&A』とは『Mergers and Acquisitions』の略であり、日本語で『合併と買収』という意味になります。企業では良く使われている言葉であります。二つ以上の会社が一つの会社に統合される場合は『合併』、ある会社が別会社の株式や資産を買い取り、支配下に置くことを『買収』といいます。

『M&A』を行う目的は企業により様々ですが、主に事業の拡大やコストの削減などを達成するために行われるようです。

近藤さんが行ったのは『M&A』の『M』にあたる「合併」です。お寺の合併と聞くとあまりなじみのないものですから、そんなことができるのかと疑問に持つ人が多いと思います。

とはいえ、お寺も経営者が必要不可欠な組織であるという点では一般的な企業とさほど変わらないようにも思えます。しかし、現時点で宗教法人であるお寺を合併したという事例はほとんどないため、近藤さんがどのような経緯で『M&A』を行うという選択に到ったのか、さらにその後はどのような結果になったのかを詳しくまとめていきたいと思います。

まずは考えてみよう!

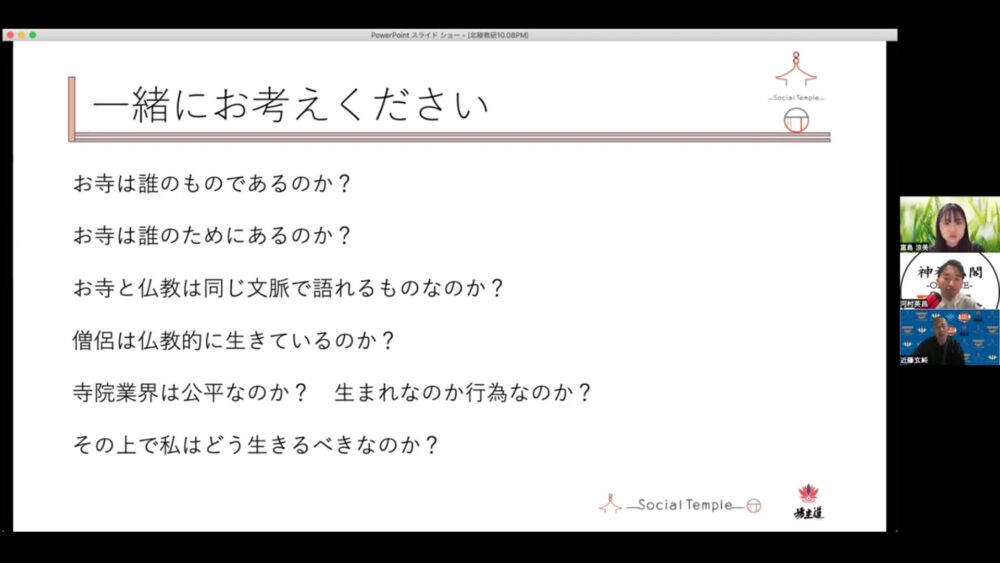

本題に入る前に『お寺』について考えてみましょう!

お寺とは誰のためにあるのか、僧侶は仏教的に生きているのか、私たちはどう生きるべきなのか…。考え出すと止まらない質問ばかりです。

その中から、「『お寺』とはどのようなものなのか」という問いに近藤さんが答えてくれています。

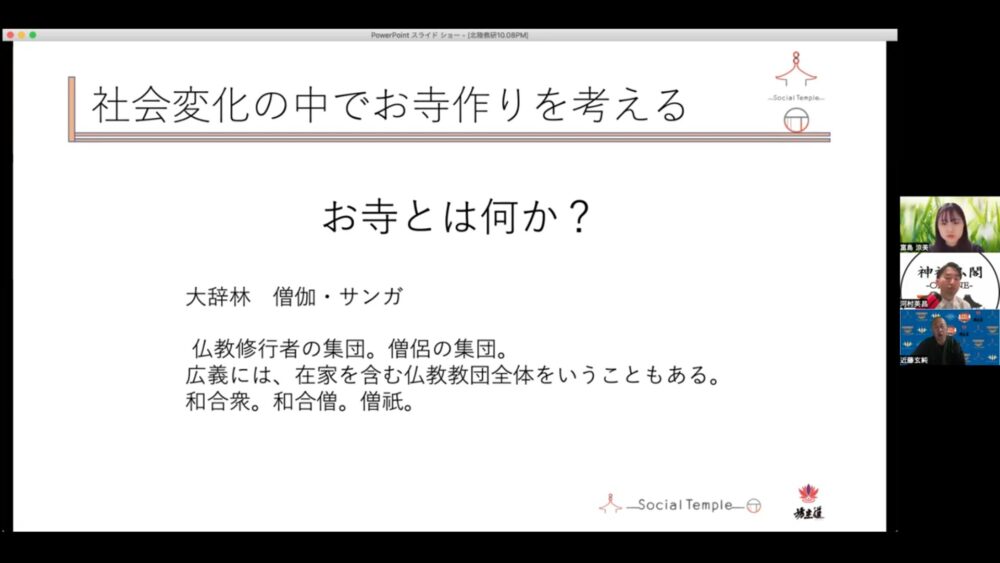

『お寺』とは何か?

『お寺』を辞書で引くと「僧伽」「サンガ」という言葉が出てきます。

「僧伽」「サンガ」は仏教修行者の集団を意味します。

つまり、お寺という場所は【修行者の集団】という事になります。寺院が建っている場所やお墓がある場所が必ずしもお寺であるわけではないのです。

このことを少し頭の片隅に置いて記事を読んでいただくと嬉しいです。

現代のお寺は公益法人

そんな【修行者の集団】であるお寺ですが、現代のお寺は公益法人に属しています。

公益法人とは「公益の増進を図ることを目的として法人の設立理念に則って活動する民間の法人」のことです。「公益」とは、社会公共の利益ないしは不特定多数人の利益のことで、お寺は当然公益の増進を図る法人として認められています。

しかし、これに近藤さんは疑問を感じています。

現代のお寺は、檀家さんのために事業を行っているところは数多く見られますが、それは決して「公益」ではなく「共益」なのではないかというのです。

「共益」とは「特定の団体やグループの利益を目的とする」ことをいいます。つまり関係者全員の利益を目的とすることであり、そこには檀家さんやお寺を運営しているお坊さんも含まれてきます。

現代のお寺はこの「共益」にとどまるところであり、本当の意味での「公益」を目指していくべきだと近藤さんは仰っています。

現在のお寺の状況

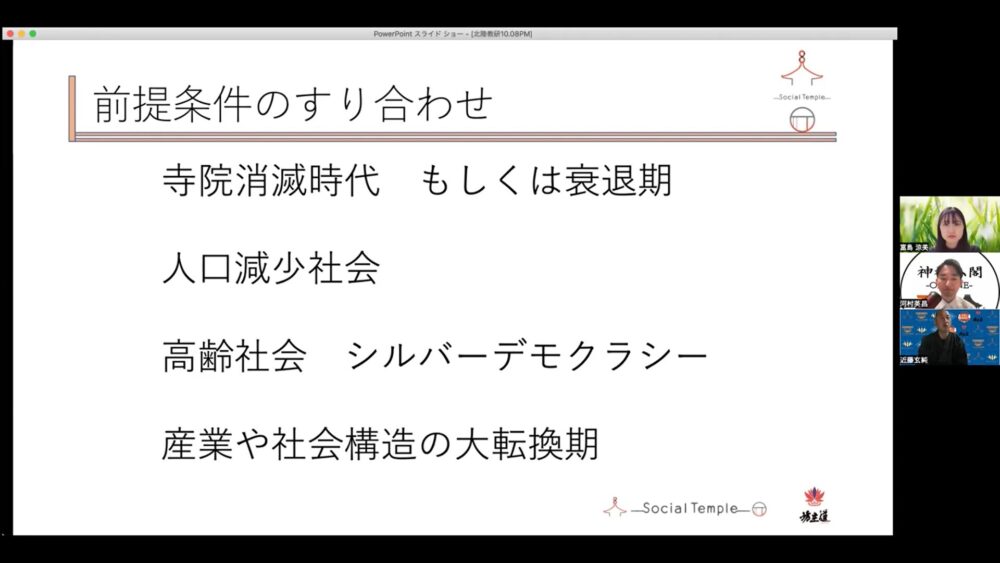

さて、次回から本題にはいりますが、その前に知っておいてほしい現在の社会情勢についてお話します。

日本は今、【寺院消滅時代】に入ってきていると言っても過言ではないと近藤さんは言います。

その理由として、社会問題である人口減少社会が大きく関わっています。お寺は檀家さんによって支えられているため、人口減少に伴なう檀家さんの減少や、お坊さんの減少によりお寺を畳まざるを得ない寺院も増えています。

さらに、近藤さんのお話を読むうえで日本は今【高齢社会】であるということを頭に入れておいてほしいです。次回からお話する内容の中で、この【高齢社会】であるという事が合併を進める近藤さんの悩みの種となっていきます。

こうした前提条件を頭の片隅に入れ、次の記事を読んでいただくとより近藤さんのお話を理解していただけるのではないかと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は近藤良純さんの行ったお寺のM&Aについて、その前提となるお話をさせていただきました!次回からはいよいよどのように近藤さんがM&Aを行ったのかについて詳しくお話させていただきます!

ぜひ、第2話をお楽しみください!

皆さんはM&Aってご存じですか?最近よく聞くビジネスワードですが、私は恥ずかしながら最近知りました、、、(笑)

今回はお寺のM&Aに成功した近藤玄純さんに伺ったお話を皆さんにもお伝えしようと思います!

あまり経営に詳しくない方でも楽しんでいただけるように書きました!経営とは何たるかを学べると思います!ぜひ最後までご覧ください!